Englischer Humor: man mag ihn oder man mag ihn nicht. Ich gehöre zu denen die ihn vergöttern. Da habe ich natürlich sofort gedacht dass das Buch von Dawn French etwas für mich wäre, immerhin ist sie eine britische Komikerin (und Schauspielerin) und auch der Klappentext hörte sich nach einer bissigen Komödie aus dem Bereich „Chick-lit“ mit Familienfokus an.

Ob das Buch von Dawn French eins zu eins mit dem typisch bitterbösen, oftmals politisch unkorrekten Humor gleichzusetzen ist? Nein, es ist eher eine abgemilderte Version, aber man kann zu jeder Zeit den kulturellen Background der Autorin erahnen. Laut gelacht habe ich eigentlich kaum, höchstens geschmunzelt, was auch daran gelegen hat, dass sich das Buch – gerade in der Schlussphase – etwas zu ernst nimmt und die satirischen Elemente durch einen Mantel von Sentimentalität zugedeckt werden.

Es handelt sich bei „Irgendwas geht immer“ um einen Tagebuchroman, also die Handlung ist in Ich-Erzählung von unterschiedlichen Personen verfasst – den Mitgliedern der Familie Battle – und umfasst einen chronologisch nachvollziehbaren Zeitabschnitt (ca. Silvester der Gegenwart – das kann man an Angaben im Buch (z.B: es sind 18 Jahre seit dem „annus horribilis“ der Queen 1992 vergangen) festmachen – bis zum 50. Geburtstag von Mo Battle, der Mutter der Familie). In dieser Zeit entwickeln sich die Charaktere und es passieren einige Sachen, die die Battles beschäftigen.

Die Battles bestehen aus der gerade erwähnten Mo Battle (49). Sie ist neben ihrem Dasein als Ehefrau und Mutter noch ausgebildete Psychotherapeutin für Kinder- und Jugendtherapie. Darin liegt auch schon viel von der Ironie der Geschichte, denn: obwohl sie ein Buch mit dem Titel „Teenager-ein Handbuch“ schreibt ist sie mit ihren eigenen Kindern (16/18) mehr als überfordert. Die Verständnislosigkeit für das Verhalten ihrer Tochter Dora ist symptomatisch. Auch für das exaltierte Dandytum des Sohnes hat sie nur ein Kopfschütteln übrig, weshalb sie ihm demnächst einen Termin bei ihrem überheblichen Praxiskollegen George machen will, damit dieser herausfindet warum er so ist wie er ist.

Dieser Sohn heißt eigentlich Peter, nennt sich aber „Oscar“ nach seinem großen Vorbild, dem Dichter Oscar Wilde. Dass er sich gerne gut kleidet (was ihm aber angesichts seiner bescheidenen finanziellen Möglichkeiten und dem fehlenden Angebot mitunter sehr schwer gemacht wird) und im amourösen Bereich dem eigenen Geschlecht zugeneigt ist wird schnell klar.

Dora hingegen, die fast achtzehnjährige Tochter der Battles, steht kurz vor ihrem Schulabschluss und muss sich mit dem Unverständnis ihrer Mutter für ihre Probleme, ihrer Figur (die sie hasst) und dem Wunsch auseinandersetzen, gern eine berühmte Sängerin zu sein. Am liebsten hängt sie auf Facebook herum und chattet mit Jungs, manchmal mit solchen, die sie gar nicht kennt.

Es werden Konflikte auf- und wieder abgebaut. Dabei spielen u.a. Noel, der Therapeut aus Neuseeland, der ein Praxisjahr bei Mo und George macht sowie Lottie, die beste Freundin von Dora und Luke Wilson, Mitglied in Oscars elitärem „Club der Verzauberten“ und Patient von Mo eine Rolle. Außerdem noch der am Titel präsente Hund Poo, der ein Stelldichein mit Folgen hatte.

Der Vater der Familie kommt nur ein einziges Mal in Ich-Form zu Wort, gegen Ende des Buches. Von diesem Eintrag war ich sehr irritiert und muss sagen, dass er eigentlich nicht in das allgemeine Gefühl des Romans hineingepasst hat. Was Frau French sich bei dieser Handlungsführung gedacht hat wird mir ein Rätsel bleiben.

Durch seine Multiperspektivität hat mir das Buch unterschiedlich gut gefallen, denn die unterschiedlichen Persönlichkeiten der Familie sind einem auch unterschiedlich sympathisch und ihre Sichtweise je nach dem ebenfalls. Die von Peter aka. „Oscar“ erzählten Stellen fand ich sehr köstlich, seinen an Wilde angelehnten, elaborierten Sprachgebrauch fand ich erfrischend amüsant, von Dora und ihrem anstrengenden „Ich bin fast erwachsen und weiß alles besser“-Gerede war ich stellenweise sehr angeödet. Bei Mo war es so mittendrin: ich kann mich einfach nicht genug in eine 49 (bald 50)jährige Kinder- und Jugendtherapeutin hineinversetzen, der die eigenen Kinder ein Rätsel sind. Dennoch war es mitunter ganz amüsant wie sie ihr Leben kurz vor der Menopause beschreibt. Zum Ende hin wird aber alles sehr sentimental und anstrengend, so dass ich das Buch nicht uneingeschränkt empfehlen kann.

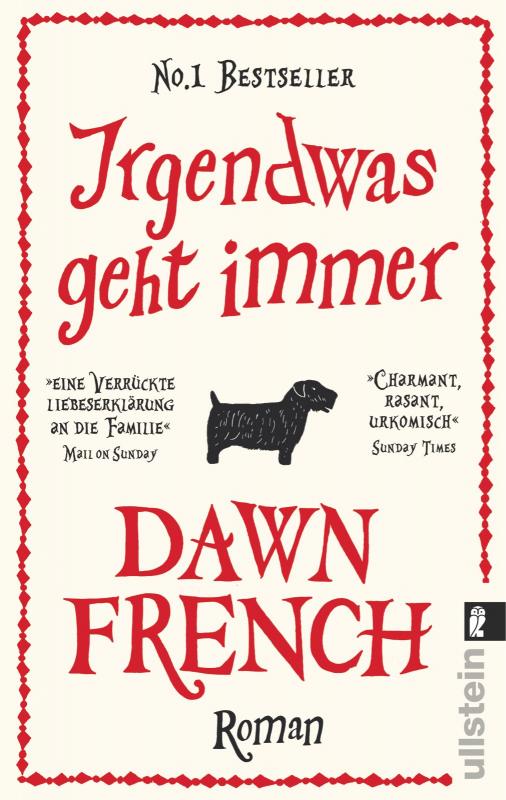

Vom haptisch-optischen Aspekt ist dieses Buch hingegen ein echtes Erlebnis. Ich finde es toll dass Verlage immer mehr dazu übergehen den Schnitt eines Taschenbuchs (bisher habe ich das nur bei Taschenbüchern gesehen) mit Motiven zu verzieren. Das ist ein Highlight für alle bibliophilen Menschen und verleiht dem Kulturgut Buch einen echten Mehrwert, den das schnöde digitale Dokument eben nicht bieten kann. Auch den erhabenen Titel und die Umrandung finde ich sehr schön, ich habe während der Lesepausen ziemlich oft das Cover gestreichelt J. Entzückend sind auch die Rezepte für Backwaren aus dem Text, die im Anhang zum Nachkochen wiedergegeben werden.