Ich kann tun, was ich will, und ich kann es selbst tun

Was wäre, wenn eines Tages alle Schwarzen eines US-Bundesstaates ihre Koffer packen, einander an die Hand nehmen und aus Nimmerwiedersehen über die Grenze in den Rest der USA gingen? Diese Idee ist großartig, ...

Was wäre, wenn eines Tages alle Schwarzen eines US-Bundesstaates ihre Koffer packen, einander an die Hand nehmen und aus Nimmerwiedersehen über die Grenze in den Rest der USA gingen? Diese Idee ist großartig, sie ermöglicht ein analytisches Gedankenspiel, das ich so noch nicht gesehen habe: Nimm doch einmal die Schwarzen geografisch aus einem rassistischen Südstaat heraus und guck, was übrig bleibt. Dass der Anblick des Restes nicht schön sein würde, kann man sich vorher denken, dass aber die Weißen mit ihren rassistischen, antimodernen und vordemokratischen Gedankenkernen so kümmerlich wirken, ist die literarische Leistung dieses Romans.

Die erstaunliche Geschichte des Befreiungsschlags der Schwarzen beginnt mit einem unbeugsamen schwarzen Afrikaner, einem just in die Sklaverei geratenen Häuptling, der sich nicht unter das Joch der Baumwollfarmer des fiktiven Südstaates zwischen Alabama, Mississippi und Tennessee beugen ließ. Drei Generationen später pulsiert das „Blut des Afrikaners“ (S.39) noch immer stark in Tucker Caliban, Nachkomme des Afrikaners, dessen Familie seit der Ankunft in Amerika für dieselbe weiße Familie Willson arbeitet. Caliban? Kein Zufall - der Wilde aus Shakespeares „Sturm“ steht für das ungezügelt natürliche, für den Drang nach Freiheit, aber auch für die freiwillige Unterordnung unter die zivilisierende Kultur. Tucker entscheidet sich als Erster zum Aufbruch, und alle anderen im Land machen es ihm nach.

Tucker betreibt den Aufbruch von allen auch am bedingungslosesten, er zerstört wie Hernán Cortés seine Schiffe und verunmöglicht die Rückkehr: Er verbrennt sein Haus, tötet das Vieh und salzt die Felder, auf dass sie unfruchtbar würden. Keiner, der nach dem Wegzug der Schwarzen hierher kommt, soll von den Früchten seiner Arbeit profitieren.

„Wir werden sehr gut ohne sie zurecht kommen“, höhnen die Weißen auf der Veranda, als sie die Schwarzen ziehen sehen. Das darf getrost bezweifelt werden. Umgekehrt ist umso deutlicher: Die Schwarzen brauchen die Weißen nicht, erst recht nicht, um zu besseren Menschen zu werden, wie der „gute Weiße“ Dewey Willson III. es versucht. Im Gegenteil: „Die Tuckers werden aufstehen und sagen: Ich kann tun, was ich will, ich brauche nicht auf jemanden zu warten, der mir die Freiheit gibt – ich kann sie mir selbst nehmen. […] Ich kann tun, was ich will, und ich kann es selbst tun.“ (S. 198) Die Ablehnung gegenüber spirituellen Zauberkünstlern selbsternannter Befreiungskirchen spricht aus diesen Zeilen wie auch die Nähe zum Marxismus, die der schwarzen Befreiungsbewegung immer innewohnte: „Es kann die Befreiung der Arbeiter nur das Werk der Arbeiter sein“, dichtet Bertolt Brecht im „Einheitsfrontlied“.

Es sind die klaren Gedanken hinter der Romanhandlung, die ihn so wertvoll und sein Wiederlesen zum Gewinn machen. Literarisch erscheint es mir kein großer Wurf zu sein, zahlreiche Weiße zu Wort kommen zu lassen, die ihre Erfahrungen mit Tucker Caliban und ihre Anschauung und Bewertung des großen Tages des Auszugs wiedergeben. Insbesondere Willsons Tagebuch taugt in Tonfall und Erzählweise nicht als Tagebuchtext.

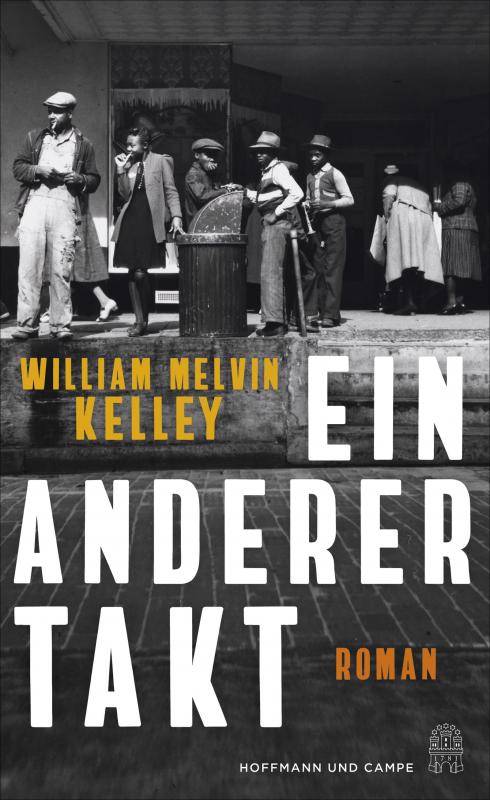

William Melvin Kelley ist ein bemerkenswerter Beitrag zur Lösung der Rassenfrage gelungen, dessen Stärke im Gedanken, nicht in der Erzählung liegt. Und das könne auch nur wenige Romane auf ihren Buchdeckel schreiben.