Irgendwein Krieg ist immer irgendwo

Es hat immer ein bißchen was von Entblätterung, wenn Journalisten über sich und ihre Arbeit schreiben. Und natürlich über geschätzte oder verachtete Kolleginnen und Kollegen. Das kann unerhaltsam sein, ...

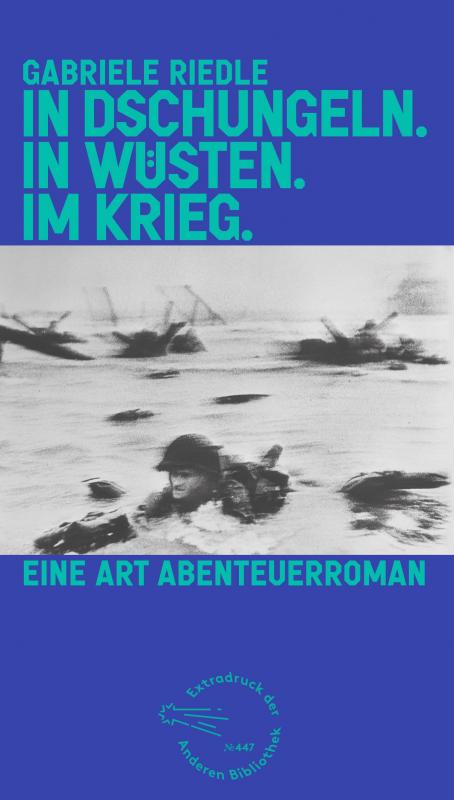

Es hat immer ein bißchen was von Entblätterung, wenn Journalisten über sich und ihre Arbeit schreiben. Und natürlich über geschätzte oder verachtete Kolleginnen und Kollegen. Das kann unerhaltsam sein, scharfsinnig, eitel - im Fall von Gabriele Riedles "In Dschungeln. In Wüsten. Im Krieg" ist es vor allem eine literarische Verfremdung eines Genres, das eigentlich von präziser, ja nüchterner Sprache lebt. Jedenfalls im klassischen Nachrichtenjournalismus, der Fall Relotius hatte - vor dem Sündenfall - ja gezeigt, dass literarische Ausschmückungen die Chancen für prestigeträchtige Journalistenpreise steigern können. Hier wird nun nicht geclaast, hier steht gleich im Untertitel "Eine Art Abenteuerroman". Wie viel die Ich-Erzählerin und die Autorin, abgesehen vom Job und der Arbeit in Krisen- und Kriegsgebieten tatsächlich gemeinsam haben, darüber kann ich nur mutmaßen.

Lernen branchenfremde Leser hier etwas vom Alltag von Kriegs- oder Krisenreportern? Auf jeden Fall brauchen sie Geduld, sich durch Bandwurm- und Schachtelsätze hindurch zu bewegen, die Erzählerin kommt schließlich aus dem Feuilleton. Einfach nur erzählen, was ist - bah, das ist offenbar zu profan! Mich kann nur die durchaus vorhandene (Selbst-) Ironie mit diesem Schreibstil versöhnen, der für mich zu viel Verpackung und zu wenig Inhalt bedeutet, auch wenn zwischen den Zeilen durchaus eine Ahnung spürbar wird von den eher Ahnungslosen, die in das gerade aktuelle Krisengebiet einfallen und und nun Reportagestoff brauchen für den Chefredakteur in Hamburg oder Manhattan. Erzählen, was ist - aber mit einem Hauch Exotik.

"Fallschirmjournalismus" hat man diese Art von Reportereinsatz genannt, lange bevor es embedded Journalists gab, damals im Golfkrieg und einer der großen Stunden von Peter Arnett, der als Kriegsberichter-Dinosaurier auch hier nicht fehlen darf. Denn anders als die Reporter, die in den jeweiligen Regionen dauerhaft vor Ort berichten, müssen diese Kollegen in der Regel nach dem Augenfälligen greifen, es sei denn, es passiert eh gerade etwas Spektakuläres, worüber man schreiben kann. Bei Afrika-Einsätzen etwa ist dann in den Artikeln gern von der roten Erde Afrikas die Rede (Africa is not a country....) und zerlumpten, aber strahlend lächelnden Kindern.

Sind Reporter, die den Krisen, über die sie berichten, den Rücken kehren können, sobald das Interesse an ihnen nachlässt, Helden, Voyeure, Zeitzeugen? Riedle schildert durchaus ironisch Selbstdarsteller und solche, deren professionelle Distanz sich allmählich auflöst, die Ängste, aber auch Adrenalinschübe, das Getriebensein nach der nächsten großen Geschichte, dem nächsten Kick, die Momente mit den großen und kleinen Figuren eines Stücks, dass sie selbst nicht immer durchschaut.

"In Dschungeln..." ist auch ein Schwanengesang - zum einen sicher auch auf ein Metier, das sich immer weniger Verlage und Stationen leisten, weil es so viel billiger ist, auch das Material lokaler freier Mitarbeiter zurück zu greifen. Zum anderen, weil es immer wieder auch um Tim H. geht, den Freund und Kollegen, den, dessen Aussehen im Laufe der Jahre nicht schaden nimmt und dessen Gelenke nicht zu knirschen beginnen nach all den Jahren in all den Krisen, da er in Libyen bei einem Granatangriff ums Leben kam.

Doch, ich habe dieses Buch gerne gelesen, auch wenn ich immer ein wenig damit fremdele, wenn Journalisten über sich selbst schreiben. Aber hier ist es ja fast ein Abenteuerroman. Nur die verschachtelten Bandwurmsätze, die hätte ich wirklich nicht gebraucht.