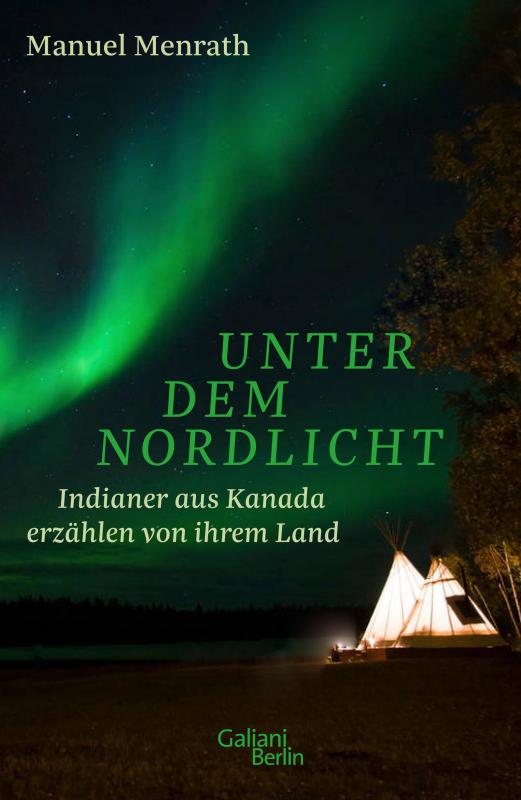

Kanada gilt ja als das freundliche Gesicht Nordamerikas - das Land mit der atemberaubenden Natur, den freundlichen Menschen, der Politik, die sich angenehm von dem Nachbarn südlich der Grenze unterscheidet. Oder doch nicht? In seinem Buch "Unter dem Nordlicht" schildert der Schweizer Autor Manuel Menrath die dunkle Seite der kanadischen Geschichte.

In diesem Jahr sollte Kanada Partnerland der Frankfurter Buchmesse sein. Coronabedingt findet die Messe virtuell statt, der "richtige" Partnerauftritt wurde auf das kommende Jahr verschoben (toi, toi, toi!). Die Verlage planten ihre Neuerscheinungen zur Buchmesse allerdings langfristig, so dass es nicht verwunderlich ist, dass derzeit viel Literatur aus und über Kanada erscheint.

Sowohl in "Volkswagen-Blues" als auch in "Das weite Herz des Landes" ging es um Protagonisten mit indianischer oder teilweise indianischer Identität, im Fall von Richard Wagamese handelte es sich zudem um einen indigenen Autor. Gerade wer schon einmal in Westkanada war, hat in Städten wie Calgary oder Edmonton wohl Indianer gesehen - meist unter den Obdachlosen, und Alkohol- und Drogenabhängigen. Die Nachfahren der Menschen, die vor der Ankunft der europäischen Siedler das Land geprägt hatten, leben heute vielfach am Rande des Existenzminimums. Die Lage in den Reservaten ist keineswegs besser: Armut, Arbeitslosigkeit, hohe Selbstmordraten.

Und doch - wenn vom Umgang mit den indigenen Völkern die Rede war, schien Kanada nie so in Verruf zu geraten wie (wieder mal) der Nachbar USA mit seinen Indianerkriegen, mit einer Politik insbesondere gegen kämpferische Völker wie die Cheyenne und die Lakota, die heute nur als Völkermord eingeordnet werden können. Doch war es in Kanada wirklich besser? Menrath hat im Norden Ontarios recherchiert, mit Elders, spirituellen Führern, Politikern und ganz normalen Menschen in den indianischen Siedlungen gesprochen. Er erzählt die Geschichte der Cree und Ojibwe aus deren Perspektive, schildert ihre Kultur, die Erfahrungen mit der Mehrheitsgesellschaft.Und er erinnert an den "kulturellen Völkermord"

Denn in der Tat - bei Kindern, die ihren Familien entrissen, zwangsadoptiert oder in Internatsschulen brutal der eigenen Kultur entfremdet wurden, hatte ich zuvor immer an Australien und den Umgang mit den Aborigines gedacht. Dass die gleiche Politik auch in Kanada vorgenommen wurde, war mir bis dahin nicht bewusst gewesen. Dass die indigenen Völker nach wie vor keinen ernst zu nehmenden Anteil aus der Förderung von Bodenschätzen selbst aus den Reservaten erhalten, war mir bislang ebenso unklar.

Von diesen Erfahrungen zu lesen, ist bedrückend, ebenso wie von den Kindern und Jugendlichen, die sich angesichts vielfältiger Probleme das Leben nehmen. Zugleich zeigt das Buch inspirierende Beispiele vom Überleben indianischer Kultur und Spirtualität, ja von einer gewissen Renaissance. Das Verhältnis zum Land, zur Natur, zur eigenen Rolle als Teil, aber nicht als Herrscher oder Besitzer von Wäldern, Flüssen und Seen erklärt das Weltbild, das Cree und Ojibwe mit anderen indianischen Völkern teilen. Wenn heute angesichts von Raubbau an der Natur und Zerstörung von Ökosystemen die Zukunftsszenarien düster aussehen, lässt sich von Kanadas Indigenen viel lernen.