Von einem, der alles ändern will und selbst nichts tut

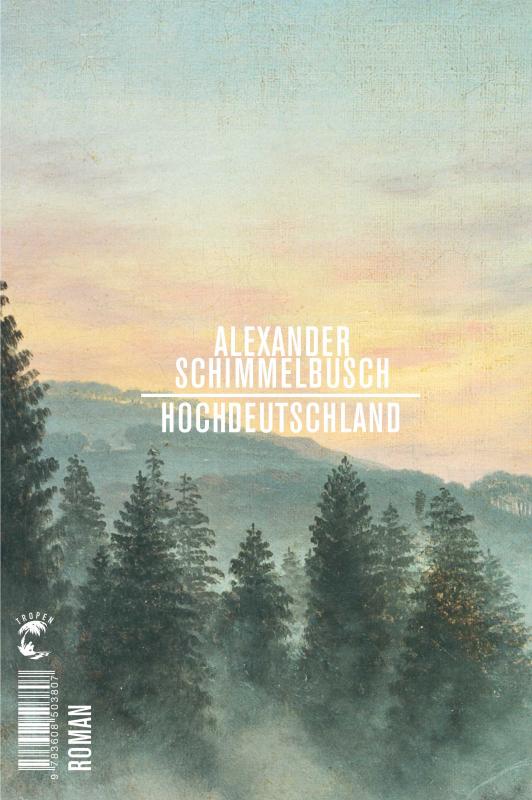

Alexander Schimmelbuschs Roman „Hochdeutschland“ hat mich mit seinem wundervoll gestaltetem Cover schon in den Verlagsvorschauen angesprochen. Zugegeben, der Klappentext klang nicht hundertprozentig nach ...

Alexander Schimmelbuschs Roman „Hochdeutschland“ hat mich mit seinem wundervoll gestaltetem Cover schon in den Verlagsvorschauen angesprochen. Zugegeben, der Klappentext klang nicht hundertprozentig nach dem, was ich normalerweise lesen würde, aber es spielt im Taunus und das fand ich doch ziemlich spannend. Also zog „Hochdeutschland“ in mein Regal ein. Es geht um Victor, der – ganz nach seinem Namen kommend – ein echter Siegertyp ist. Er arbeitet als Investmentbanker und kann mit Geld nur so um sich werfen. Doch in seinem Privatleben läuft im Gegensatz zum Beruf alles schief: Er ist geschieden, sieht seine Tochter nicht allzu häufig und kann mittlerweile mit seinem Leben nicht mehr glücklich sein. Überall sieht er klaffende Ungerechtigkeiten, das Millionen, die er als Banker scheffelt, müssten viel mehr den sozialen Organisationen zugesteckt werden – eine Reichensteuer muss her, damit das Deutschland aus seinen Erinnerungen wieder aufleben und die Grenze zwischen arm und reich wieder verkleinert werden kann. Er schreibt ein politisches Manifest, das Deutschland wieder zur Blühte bringen soll, radikal ist es, und sein Kumpel, der Parteimitglied der Grünen ist, macht sich mit dem Manifest als Parteiprogramm als neue Partei einen Namen.

"Sein eigenes Glück schmieden – was für ein verlogenes Bild."

„Hochdeutschland“ hat mich mit seinem Klappentext vermuten lassen, dass Victor ein selbst reflektierender Mensch ist, und das ist er auch in Ansätzen, aber was er zu meinem Leidwesen größtenteils ist, ist unsympathisch. Eigentlich müsste ein solcher Weltverbesserer, der sogar gute Ansätze und Ideen mitbringt, doch ein sympathischer Typ sein — Fehlanzeige! Victor schaut von seinem hohen Ross auf Deutschland herunter, findet, dass sich etwas ändern muss, aber wirklich aktiv wird er selbst nicht. Er fängt halbherzig einen Roman an, dessen Geschichte auch seitenlang erzählt wird und der Leser wird ebenfalls Zeuge des (zugegeben, sehr interessanten) Manifests, doch leider schafft Victor es nicht, sich zu einer Aktion aufzuraffen. Ausführender Hebel ist schließlich sein Freund Ali, mit dem er literarisch wertvolle Gespräche führt: »Ey, willst du wirklich diese Keule schwingen?« — »Die einzige Keule, die ich schwinge, ist meine osmanische Liebeskeule…«

Doch nicht nur die Dialoge zwischen Ali und Victor haben mir nicht zugesagt, sondern auch der Erzählstil. Schimmelbusch wirft mit großen Wörtern nur so um sich und das Gefühl entsteht, er möchte seinem Text ein wenig Erhabenheit verleihen. Die Charaktere im Buch bleiben auch lieblose Karikaturen, wenn Victor seine kleine Tochter mit „mein Kindchen“ anspricht, möchte man als Leser am liebsten schnell das Weite suchen. Selbst in den Passagen, in denen Victor sich an seine Kindheit zurückerinnert, seine Träume, seine Hoffnungen, bleibt der Leser stets distanziert und kann sich zu keinem Zeitpunkt in ihn hineinfühlen. Auch die Art, wie er seine Mitarbeiter schindet, ganz nach dem „überlieferten Protokoll“ der Investmentbanker und wie diese stets wie Sklaven arbeiten lässt, nur, weil es die Generationen vor ihm ebenso gemacht haben: zwei Stunden Schlaf im Büro, schnell im Wellnessbereich duschen, Kaffee, dann wieder ran ans Werk.

Die vollständige Rezension findet ihr auf meinem Blog: https://killmonotony.de/rezension/alexander-schimmelbusch-hochdeutschland