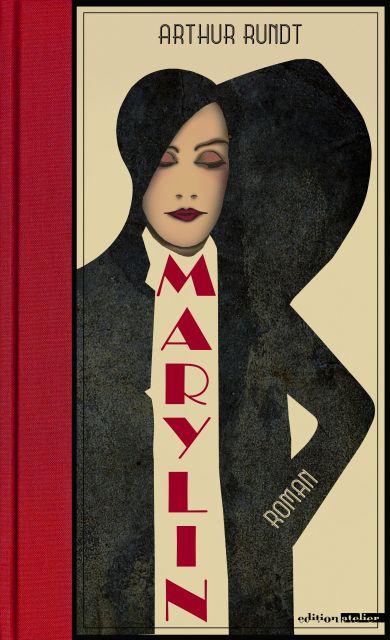

„Marylin“ ist im Jahr 1928 als Fortsetzungsroman in der „Neuen Freien Presse“ erschienen und liegt jetzt erstmals als Buch vor. Es ist gut, dass der Verlag „Edition Atelier“ diese Perle entdeckt und der Allgemeinheit zugänglich gemacht hat, denn es ist ein wundervolles Stück Geschichte.

Was dieses Buch so herausragend macht, ist für mich vor allem der Schreibstil. Schon zu Beginn werden uns Beobachtungen geschildert in einer simplen, naiven Art, die an ein Kind erinnert, das vollkommen unreflektiert seine Umwelt wahrnimmt. Gleichzeitig bemerkt man als Leser jedoch beim Fortschreiten der Handlung, dass gewisse eingestreute Wörter wie „selbstverständlich“ und „natürlich“ zeigen, dass der Autor eine große Distanz zu dem hat, was er beobachtend beschreibt. So selbstverständlich er also Handlungen und Normen der Zeit dem Leser auch präsentiert, so deutlich wird doch, dass ein negatives Werturteil darüber gefällt wird. Durch die klare, schlichte Sprache, die ganz selten nur auf Emotionen schließen lässt, wirkt das Werturteil nur umso stärker.

Natürlich wissen wir heutzutage, dass Rassismus schlecht ist. Und natürlich ist uns bewusst, dass das Amerika in seinen „goldenen zwanziger Jahren“ ein sehr, sehr großes Problem mit Rassismus hatte. Doch gerade durch die Sprache des Romans wird deutlich, dass Amerika sich seines Problems gar nicht bewusst ist. Man ist eben rassistisch. Jeder ist es. Menschen dunkler Hautfarbe sind „Zeug“, welches als Liftboy dienen kann oder als Boxer oder Sänger der Unterhaltung dient. Eine Freundschaft mit ihnen zu führen, ist ein sehr liberaler Zug, wie Philip, unser Protagonist, stolz feststellt, aber damit hausieren geht er dennoch nicht. Man ist lieber angepasst und macht mit beim Weg nach oben, beim sozialen Aufstieg, beim Gefühl, dass wir alles schaffen können, wenn wir nur wollen.

Und zunächst schafft Philip alles, was er will: Er will Marylin für sich gewinnen, das gelingt. Er will eine gut bezahlte Anstellung, das gelingt. Er will Marylin heiraten – auch das gelingt, wenn auch nur nach Mühen. Doch die Fassade des liberalen Mannes, dem gelingt, was immer er anfasst, bröckelt schon früh. Lange will Marylin nicht mir ihm zusammen ziehen, geschweige denn ihn heiraten. Dass sie einige Zeit ebenso viel verdient wie er, bereitet ihm Bauchschmerzen. Als ihr eine leitende Position angeboten wird, in der sie mehr verdienen würde als er, bricht er beinahe weinend zusammen. Und dann kommt der große Tag, an dem für ihn tatsächlich alles zusammenbricht.

An jenem Tag zeigen auch seine Freunde, wer sie wirklich sind. Der Rassismus ist so stark verwurzelt, dass die Freunde nicht einmal merken, dass ihre Gedanken und Aussagen von Rassismus geleitet werden. Sie sind so erfüllt von Hass und Abscheu, dass sie ohne zu zögern das Schlechteste von einem vormals geliebten Menschen denken. Und der liberale Philip ist zu schwach, um diesen Einflüsterungen zu widerstehen. Auch wenn er sich am Ende stärker und mutiger zeigt, als man es ihm zuvor zugetraut hat, bleibt er doch über lange Strecken schwach.

Und das ist auch das eine, einzige Problem, welches ich mit diesem Roman habe: Philip will Marylin, aber warum will sie ihn? Auch wenn wir manchmal in ihre Perspektive schlüpfen, so verstehe ich doch nie, was sie in ihm sieht. Er ist sturköpfig und trotzdem schwach, er gibt sich liberal, aber ist nicht mutig genug, das auch öffentlich zu tun. Er ist das perfekte Produkt der Zeit: Immer nach vorne, immer weiter, nie zurückblicken, keinen Gedanken verschwenden an Konflikte. Er kann bedenkenlos umziehen, ist nirgends gebunden, solange es nur immer weiter und weiter geht in seinem Leben, auswärts. Sein Ehrgeiz stammt daher nicht einmal aus dem Wunsch, reich zu werden. Nein, es ist das Ziel, mehr zu verdienen als die Ehefrau, um als Versorger der Familie gelten zu können. Eine Ansicht, die in dieser Zeit eigentlich schon überholt war und erst nach den beiden großen Kriegen zurückkehrte. Er ist liberal und stolz darauf, aber im Herzen ist er zugleich sehr konservativ. Was also sieht eine Frau wie Marylin in ihm? Wieso lässt sie sich mit ihrem Hintergrund auf ihn ein?

Trotz dieser Kritik ist das Buch sehr gut – und sehr wichtig. Auch wenn der offensichtliche Rassismus der Zeit überwunden ist, so hält uns das Buch doch auch heute noch einen Spiegel vor. Wie liberal sind wir wirklich, wenn wir gezwungen wären, für diese Werte einzustehen? Wie oft nehmen wir Dinge als selbstverständlich hin, die eigentlich grausam sind? Das Buch ist so nüchtern und sachlich geschrieben und genau deswegen gelingt es dem Autor, den Finger direkt in die Wunde zu legen.

FAZIT:

Mit „Marylin“ ist es Arthur Rundt gelungen, ein offensichtliches Problem in eine Sprache zu verpacken, durch welche es normalisiert und emotionslos wird. Genau dadurch aber schauen wir überhaupt erst hin, genau dadurch, dass uns ein Spiegel vorgehalten wird, dass uns gezeigt wird, wie gerne wir offensichtliche Probleme ignorieren, weil sie offensichtlich sind, bekommt der Roman ein scharfes Schwert. Das Buch verlangt Aufmerksamkeit und meine hat es mühelos erhalten. Es ist anspruchsvoll zu lesen und gewiss keine Unterhaltungslektüre, doch wenn man sich darauf einlässt, ist es aufweckender als jeder Kaffee. Über einige inhaltliche Mängel kann man da leicht hinwegsehen.