Vom galizischen Stetl ins Wiener Großbürgertum

Ein Aufstieg aus ärmlichsten Verhältnissen, Leben in der großbürgerlichen Welt am Wiener Ring, nur um am Ende verfolgt, misshandelt und auf seine jüdische Herkunftsgeschichte reduziert zu werden - die ...

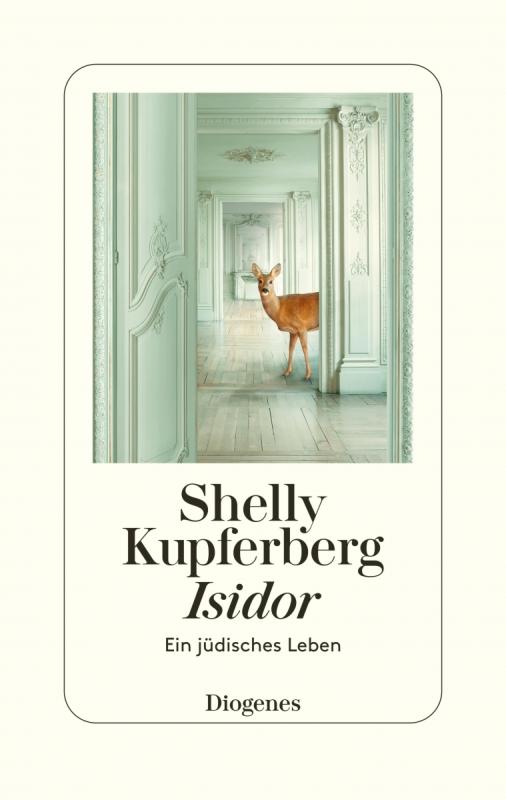

Ein Aufstieg aus ärmlichsten Verhältnissen, Leben in der großbürgerlichen Welt am Wiener Ring, nur um am Ende verfolgt, misshandelt und auf seine jüdische Herkunftsgeschichte reduziert zu werden - die Geschichte von Isidor Geller in Shelly Kupferbergs Doku-Roman "Isidor" steht für einen der sechs Millionen Opfer der Shoah. Die Autorin hat in Archiven nach der Familiengeschichte geschürft und sich vor allem auf die Geschichte ihres Urgroßonkels konzentriert.

Als Kind einer streng orthodoxen Familie in einem galizischen Stetl kannten Isidor und seine Geschwister vor allem Armut und die tiefe Frömmigkeit ihrer Eltern. Intelligent und begabt, konnten zumindest die Brüder aber einen Schulbesuch an einer weltlichen Schule und nicht nur an eine Yeshiva durchsetzen, gar das Gymnasium in der nahen Kleinstadt - und so einen Blick auf die Welt außerhalb religiöser Beschränkungen werfen, feststellen, dass es auch Juden gab, die sich von manchen alten Sitten und Traditionen getrennt hatten und aufgeschlossen für die Moderne waren.

Den jungen Isidor und seine Brüder zieht es, nach "Verweltlichung" ihrer Namen, die allzu sehr an die Chassidische Stetl-Welt erinnerten, nach Wien, das Zentrum von Lebensart und deutschsprachiger Kultur. Es ist Isidor, der am weitesten vorankommt in einer Welt, die noch so manches antisemitische Vorurteil hat, aber erfolgreiche Selfmademänner und zahlungskräftige Mäzene zu schätzen weiß. Neffe Walter, der spätere Großvater der Autorin, ist für Isidor wie ein Sohnersatz.

Ein wenig ist diese Lebens- und Familiengeschichte auch ein Zeitroman der Jeckes, der deutschsprachigen Juden, die in den 1930-er Jahren angesichts zunehmender Verfolgung und in weiser Voraussicht nach Palästina auswanderten, da aber immer fremd blieben und sich einfach nicht mit der rauen Pioniergesellschaft der Kibbuzniks und Zionisten identifizieren konnen. Die Sehnsucht nach den Opern- und Konzertbühnen in Wien oder Berlin, nach den Boulevards und Kaffeehäusern, nach höflichem Umgangston und bürgerlichem Lebensumfeld sollte sie jahrzehntelang begleiten - und im Fall von Isidor war es dieser feste Glaube an die zivilisierte österreichische Gesellschaft, die ihn alle Warnzeichen ignorieren ließ.

Je weiter die Geschichte Isidors voranschreitet, desto düsterer, erwartbarer und tödlicher entwickelt sie sich. Hätte er anders handeln sollen? Sein Leben hätte er retten können. Doch in seiner Fehleinschätzung, es werde schon nicht so schlimm kommen und die Deutschen seien doch schließlich ein Volk voller Kultur, lag Isidor nicht alleine. Die Erinnerungen aus dem Familienarchiv, Bilder aus glücklicheren Zeiten, aber auch Dokumente aus den Archivstudien lassen die Autorin einen Erzählteppich weben, der beispielhaft steht für das Schicksal Zehntausender Wiener Juden. Dass Isidor nicht auf eine Opferrolle reduziert wird, sondern ein ambivalenter und komplexer Charakter ist, dem sich Kupferberg zu nähern versucht, ist ein Gewinn für das Buch.